C'est une broderie sur toile de lin artisanale de 28 fils/cm. La broderie mesure 16cm de diamètre (1.5cm pour la tête de Judith).

La robe de dessus de Judith est brodée avec la technique de l'or nué.

La robe de dessus de Judith est brodée avec la technique de l'or nué.

J'ai utilisé 26 teintes de fils de soie de différentes origines (quelques fils provenant de stock ancien, soie ovale AVAS et du 1440 denier DeVere Yarns). Ainsi que 30m de fil d'or, de 2 épaisseurs différentes.

La broderie est réalisée grâce à une dizaine de points de broderie avec quelques variantes dont beaucoup de points de couchures

Il y a plusieurs techniques différentes utilisées pour créer du relief sur la broderie.

Lors d'un live, nous avons baptisé un point de broderie dont je n'ai pas trouvé de trace en français : point de turricule

d'après son aspect qui rappelle les cacas de vers de terre.

J'ai brodé en partie ce médaillon sur twitch et j'ai passé 80 heures en live sur cette broderie avec vous, merci d'être là !

En fin d'année, j'ai fait encadrer broderie pour pouvoir l'exposer et la préserver.

Voici enfin les articles à venir à propos de cette broderie : les représentations de Judith, les points de broderie utilisés, pourquoi avoir brodé le décors et les personnages séparément, les techniques médiévales de broderie en relief.

Vous voulez apprendre ou approfondir les techniques de broderie d'or que j'ai utilisées dans ce projet ? Vous pouvez broder mes kits Le dragon sur la colline et Le Gardien qui vous permettront de les découvrir avec un projet à broder au fil de laine.

Pour la

Pour la

Cette broderie au long cours a pour but d'explorer et de travailler les

Cette broderie au long cours a pour but d'explorer et de travailler les

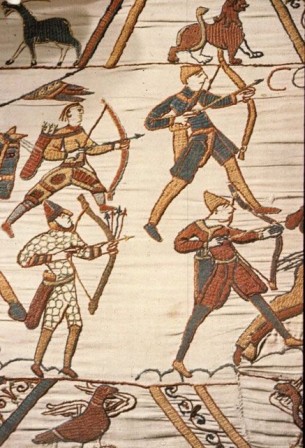

Il est vrai que la légende veut qu'elle ait été brodée par la reine Mathilde et ses dames de compagnie. Les historiens sont aujourd'hui d'accord sur le fait que cette idée relève du mythe. La tapisserie a probablement été brodée dans un monastère mais on n'en sait pas plus sur sa provenance. Cependant, l'étude de la manière de travailler des brodeuses et des brodeurs au moyen-âge peut probablement nous éclairer sur la réception que l'on peut avoir de l’œuvre.

Il est vrai que la légende veut qu'elle ait été brodée par la reine Mathilde et ses dames de compagnie. Les historiens sont aujourd'hui d'accord sur le fait que cette idée relève du mythe. La tapisserie a probablement été brodée dans un monastère mais on n'en sait pas plus sur sa provenance. Cependant, l'étude de la manière de travailler des brodeuses et des brodeurs au moyen-âge peut probablement nous éclairer sur la réception que l'on peut avoir de l’œuvre.

Vue d'ensemble des

Vue d'ensemble des

Gros plan sur ma quenouille pendant que je file au château du Turenne (Corrèze) avec

Gros plan sur ma quenouille pendant que je file au château du Turenne (Corrèze) avec